Por Fernando Viano

Publicada en noviembre de 1980, “Respiración artificial” no se presentó como una novela testimonial ni como un manifiesto: se postuló como un taller -literal y figurado- donde la ficción examina, despieza y vuelve a ensamblar los fragmentos del pasado. A través de la mezcla de epístolas, apócrifos y procedimientos de investigación policial, Piglia exige una ética de la lectura: enseña a tratar los documentos no como evidencias neutrales sino como artefactos a interrogar, a sospechar y a situar. Es, en suma, una obra que propuso métodos antes que moralejas y que transformó la forma en que la literatura argentina piensa la memoria pública.

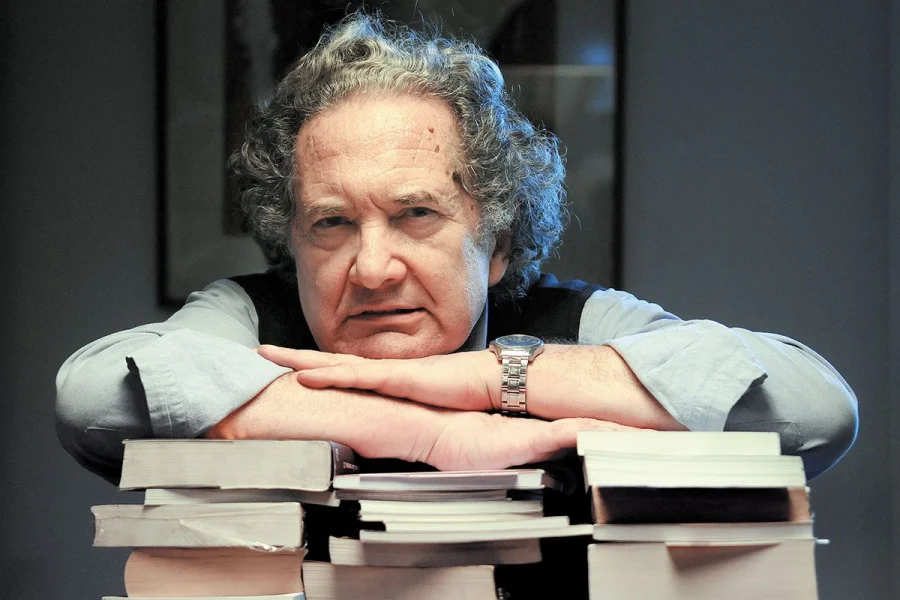

En “Respiración artificial” Ricardo Piglia dispone una maquinaria narrativa que simultáneamente hace y piensa: la novela es tanto construcción de sentido como reflexión sobre las herramientas con que se construye ese sentido. Su artificio formal -epístolas, fragmentos documentales, relatos familiares, discursos teóricos- no es mero procedimiento ornamental sino la condición misma de posibilidad para abordar la historia en tiempos de silencio. La escritura de Piglia no busca restituir una cronología intacta ni ofrecer una denuncia lineal; prefiere mostrar cómo el pasado aparece como montones de piezas desordenadas cuya relación hay que elaborar con método. Esa insistencia en el procedimiento convierte la lectura en oficio: el lector debe adoptar antenas críticas, cotejar, sospechar, reconstruir.

El centro de la novela es el trabajo sobre el archivo. Piglia inventa y manipula documentos; fábula pruebas; introduce testimonios dudosos; presenta recortes cuya autenticidad es deliberadamente ambigua. Al hacerlo, plantea una doble cuestión: por un lado, la fragilidad de los registros -cómo las fuentes se corrompen, se pierden, se reescriben-; por otro, la capacidad de la literatura para operar sobre esa fragilidad sin confundirse con la historiografía o con el periodismo. La ética de la novela pasa por allí: no por reemplazar al historiador, sino por mostrar la condición epistemológica del material con que la historia intenta hacerse. El efecto es perturbador: la novela no calma, no reúne; obliga a convivir con la indeterminación.

Emilio Renzi, figura que a la postre se convertirá en el centro de otros relatos de Piglia, funciona aquí como mediador y espejo. Renzi actúa como lector-investigador que narra su propio proceso -y a la vez su incapacidad- para poner en relación pruebas y testimonios. No es un héroe moral sino un operador intelectual: el narrador que se pregunta por los límites de su operación. Esa posición metadiscursiva permite a Piglia interrogar la enunciación misma: ¿quién habla?, ¿con qué derecho?, ¿qué se oculta cuando se legitima una fuente y se desacredita otra? Así la novela deviene en un ejercicio de hermenéutica aplicada: los procedimientos son al mismo tiempo tema y método.

La hibridación genérica es otra de las claves del libro. Piglia incorpora recursos de la novela policial -ruta de pistas, hipótesis, falsas conclusiones- y los articula con la reflexión ensayística y la sensibilidad de la novela de familia. Lejos de ser un pastiche, esa mezcla obedece a una lógica epistemológica: la novela policial aporta una técnica de indagación; el ensayo provee instrumentos conceptuales; la esfera familiar introduce la carga afectiva que legitima la búsqueda. Esta convergencia habilitó, en la literatura argentina posterior, un tipo de novela que asume la investigación como forma estética y la intertextualidad como método. Autores y obras que abordan archivos, testimonios y memorias políticas deben, en buena medida, su lenguaje a las estrategias que Piglia sistematizó.

Intertextualidad y erudición aparecen en la novela sin exhibicionismo. Las referencias a Borges, a la tradición noir o a la teoría crítica no funcionan como señales de prestigio sino como fibras que sostienen la trama interpretativa: la tradición lectora condiciona la posibilidad de leer los documentos y de pensar su valor. Piglia además problematiza la propia tradición literaria argentina: propone que la literatura puede, y debe, ser a la vez crítica y formativa; que el lector no es un receptor pasivo sino un operador que debe aprender técnicas de lectura. Desde esa postura, Piglia se erige como maestro no prescriptivo: enseña modos, sugiere herramientas, provoca la práctica de interrogar.

ESTRATEGIAS DE SENTIDO

El contexto de publicación -noviembre de 1980, en plena dictadura- no es un dato aditivo sino constitutivo. La elección de la forma discreta y reflexiva responde a una contingencia ética: en un ambiente donde la exposición podía costar vidas, la sutileza y la ambigüedad no son cobardías retóricas sino estrategias de sentido capaces de operar bajo peligro. Piglia, que conocía tanto la tradición literaria como los límites de la política, adoptó el compromiso de pensar la literatura como espacio donde se plantean preguntas en lugar de proclamar respuestas. Esa distancia, en un primer momento malentendida por algunos contemporáneos, permitió que la obra ganara con el tiempo una dimensión compleja: no una novela de guerra sino una novela sobre las condiciones epistemológicas y morales de narrar la guerra.

La recepción crítica de “Respiración artificial” fue, al inicio, ambivalente: su densidad y su exigencia intelectual desconcertaron mientras que su audacia formal fascinó a otros. Con las décadas la valoración se consolidó: se la lee hoy como texto fundacional para pensar memoria, archivo y ficción en la Argentina y en América Latina. Su influencia no es simplemente estética; es pedagógica. Piglia enseñó a leer archivos como quienes cavilan sobre evidencia en un laboratorio: con instrumentos, hipótesis, procedimientos de control y una ética del cotejo. Esa lección formó generaciones de críticos, profesores y narradores que tomaron de él no modelos miméticos sino herramientas conceptuales.

En términos temáticos, la novela aborda la violencia, la traición, la complicidad y el silencio. Pero lo que verdaderamente distingue su mirada es la insistencia en que la memoria colectiva no es una sustancia sino una práctica -frágil, conflictiva, siempre en disputa-. Piglia convierte los silencios en materias de trabajo y los no-dichos en indicadores tan elocuentes como las declaraciones explícitas. Leer “Respiración artificial” hoy, en la era de la sobreinformación y las falsificaciones digitales, es reencontrarse con una caja de herramientas: aprender a verificar, a comparar, a atender los vacíos. La novela no promete certezas; enseña a producir preguntas con rigor.

Si la literatura argentina posterior encuentra en los años finales del siglo XX y en el XXI un gusto por el ensayo dentro de la ficción, por la arqueología del registro y por la tensión entre forma y verdad, muy posiblemente se deba a la revolución silenciosa que propuso Piglia. Su legado -el énfasis en el procedimiento, la legitimación de la intertextualidad crítica, la figura del escritor como lector instruido- sigue siendo una brújula para quienes piensan la escritura como práctica pública y reflexiva. “Respiración artificial” persiste, no por nostalgia, sino porque mantiene vigente una capacidad rara: enseñarnos a leer con método las ausencias que sostienen nuestras historias.

Comentarios