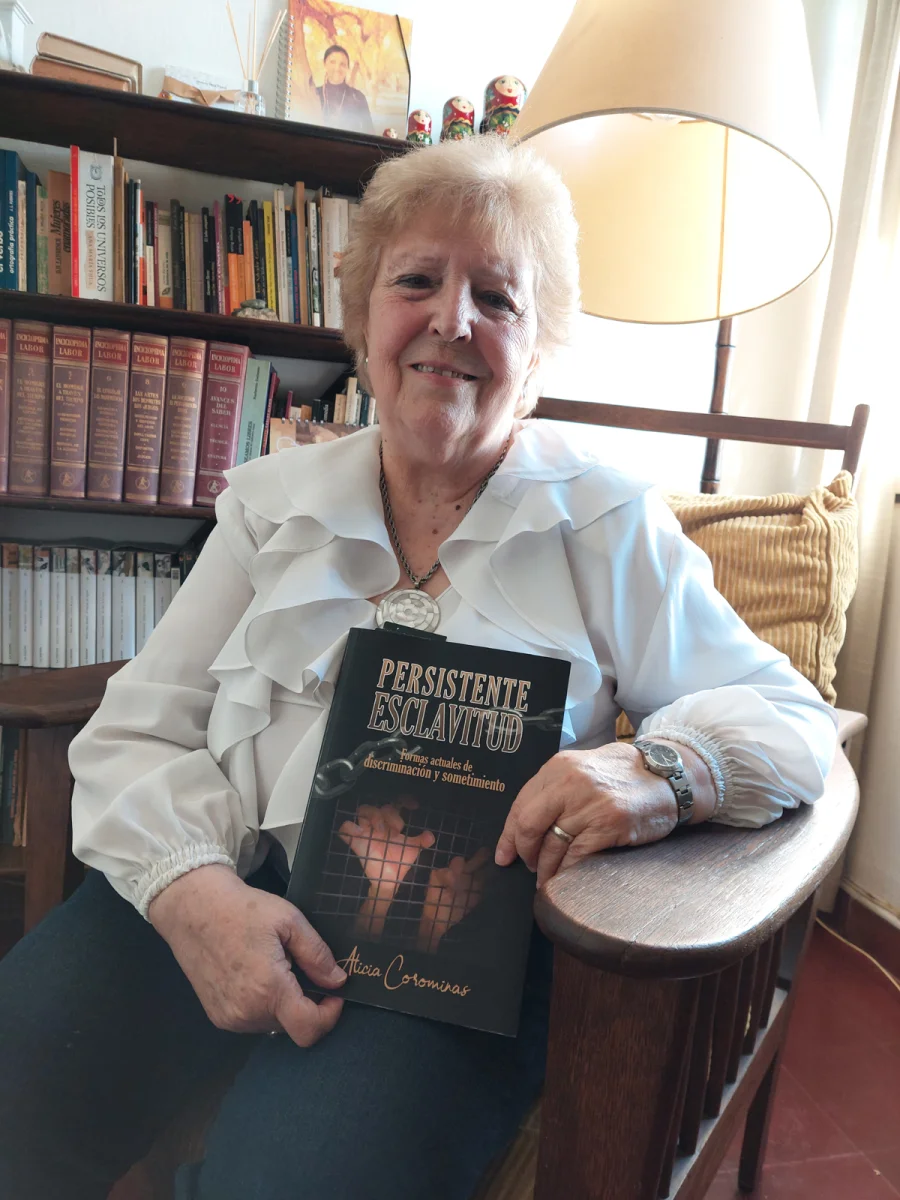

Por Alicia Corominas

Son innumerables los escritores riojanos, como así también las escritoras que cimentaron la literatura en esta provincia y que trascendieron el ámbito local por el valor de sus obras. Desde hace algunos años me propuse traerlos a la memoria y comentar algunas de tales obras que nos enorgullecen.

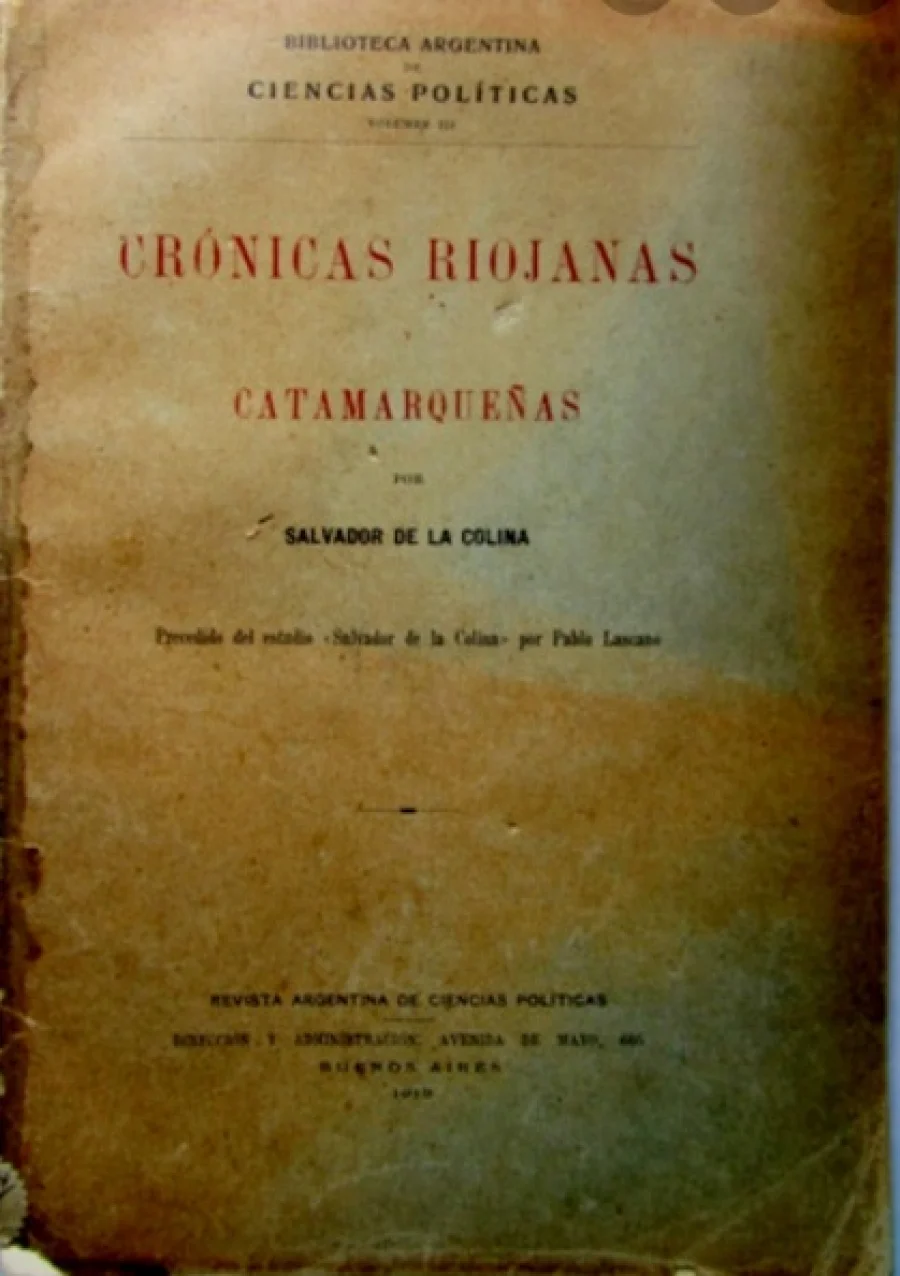

Hoy recordaremos a Salvador de la Colina y su libro “Crónicas Riojanas y Catamarqueñas”, publicado en 1913 y reeditado en 1999, como el tomo VII de la colección “La Ciudad de los Naranjos”, una brillante iniciativa del también renombrado y querido Ricardo Mercado Luna.

Empezaré ubicando a Salvador de la Colina quien nació en La Rioja el 19 de septiembre de 1851 y falleció en Buenos Aires el 21 de febrero de 1922. Fue un destacado jurista, especializado en Derecho Procesal y sobre esta materia escribió un tratado, el primero en nuestro país. Dejó reformas valiosas cuando se desempeñó en altas magistraturas, tanto en La Rioja como en Catamarca y Buenos Aires donde compartía estas funciones con la cátedra universitaria en la que alcanzó gran prestigio.

Contemporáneos de Salvador de la Colina destacaron sus condiciones morales y profesionales: honradez, inteligencia, destacada cultura, austeridad, perseverancia, grandeza de ánimo y generosidad, todas ellas cualidades virtuosas que lo caracterizaron en su vida y en los cargos que desempeñó. Los principales comentarios provienen de personalidades de aquella época que sintieron la necesidad de expresar por escrito el respeto y admiración que infundía Salvador de la Colina. Como ejemplo comento que, en 1889, el autor santiagueño Pablo Lascano publicó la obra “Siluetas Contemporáneas” y en ella se refiere extensamente a Salvador de la Colina a quien conocía personalmente. Así decía Lascano sobre nuestro autor: “Es un carácter y a la vez un ejemplo que quisiéramos verlo repetido en la generación que se levanta”. Y más adelante expresaba: “Salvador de la Colina es el producto más genuino del espíritu riojano. Su organización moral se ajusta al medio en que ha nacido: tiene la apacibilidad que imprimen las montañas, la calma casi benedictina que es como reflejo de un cielo siempre azul y espléndido, y la resignación musulmana de las zonas arenosas.”

También cuenta Lascano que Salvador de la Colina pertenecía a una familia arraigada en estas tierras desde tiempos de la conquista, una de aquellas familias que habían perdido todos sus bienes en la guerra civil del siglo XIX, entre unitarios y federales. “Era pobre, muy pobre, huérfano de padre…”, dice, y agrega: “…estaba destinado a una existencia anónima.” Sin embargo, hoy lo estamos recordando con la luminosidad que él supo imponer a las penurias.

Lascano cuenta que, siendo un niño de tan solo diez años y ya huérfano de padre, su madre lo mandó al seminario de Loreto en Córdoba, “… para buscar el pan del alma cuando le faltaba el del cuerpo.” Esta imagen refleja la pobreza extrema que envolvía a la familia de nuestro autor. A continuación, Lascano comenta las situaciones difíciles y dramáticas que tuvo que superar, cuando nos dice: “Este niño, entregado a sus propias fuerzas, tenía todo y no tenía nada.” Pero nosotros agregamos que, a pesar de su corta edad, Salvador de la Colina siempre dio ejemplo de dignidad, entereza y honradez.

Después de dos años en el seminario de Córdoba, ingresó al Colegio Montserrat donde concurrían niños de distintas provincias, incluida Buenos Aires, pertenecientes a familias adineradas que distaban mucho de la realidad que vivía de la Colina, sumergido en la más austera y solitaria internación, pero con una admirable fortaleza. Por estas cualidades pudo resistir las privaciones de todo tipo y demostrar una voluntad invencible, centrada en las metas que se había propuesto alcanzar. Con los años se multiplicaron las carencias pues debía satisfacer las nuevas obligaciones que imponían los estudios universitarios. Sorteando escollos llegó a graduarse como doctor en jurisprudencia y ciencias sociales. Una vez que obtuvo el título regresó a La Rioja donde se desempeñó como abogado y luego, por su destacado profesionalismo, fue designado Fiscal y posteriormente Juez del Crimen. No aceptó cargos gubernamentales, aunque legalmente le correspondieran, porque en el momento en que lo convocaron los consideraba incompatibles con sus principios morales. Estas situaciones lo impulsaron a trasladarse a Catamarca donde ocupó un cargo ministerial, cumplió funciones educativas y desempeñó altas magistraturas.

Entre las diversas personalidades que lo conocieron y escribieron sobre este riojano de ley, menciono a Martiniano Leguizamón quien, al igual que Salvador de la Colina, fue escritor, abogado y educador. En mucho coincidían y eso los acercaba. Leguizamón, nacido en Entre Ríos, escribió una carta felicitando a de la Colina, después de leer Crónicas Riojanas y Catamarqueñas. Dicha carta figura como texto introductorio de la edición que hoy comentamos, con el título “A Salvador de la Colina”. Y en ella leemos lo que expresa con dolor, Martiniano: “¡Qué lástima que sea tan breve!”.

Destaco un fragmento del párrafo donde Leguizamón se refiere a La Rioja diciendo: “Ha realizado, pues, una hermosa acción al dar a luz los recuerdos de una de las regiones más pobres y que más sufrieron con el azote de las depredaciones y vejámenes de la montonera y por la crueldad y barbarie de algunos de los que la perseguían en nombre de la civilización”. Sobre “Crónicas Riojanas y Catamarqueñas” voy a señalar la sencillez, espontaneidad y vehemencia que despliega su autor en el lenguaje, para rescatar del olvido o la indiferencia a personajes que ya por entonces merecían ser reconocidos.

El libro contiene crónicas de la historia riojana y catamarqueña referidas a hechos y personajes que tuvieron repercusión en la constitución de nuestra nación argentina. Como ejemplo menciono los títulos “Signos exteriores del mando”, “El sitio de La Rioja en 1862”, “Expedición a Tucumán y batallas del Río Colorado y de Mal Paso”, “La muerte del Chacho”, “Anécdotas sobre Facundo”, “Mi madre”, “La ciudad de La Rioja a mediados del Siglo XIX”, entre otros.

Las Crónicas de Salvador de la Colina, son muy valiosas, porque para él no eran tan remotos los sucesos que narra ya que nació pocos años después del asesinato a Facundo Quiroga y fue contemporáneo del Chacho y de Felipe Varela. Son, por lo tanto, hechos que fueron construyendo la patria, y otros, recuerdos de la infancia, vividos o escuchados en los relatos familiares. Por todo ello, en las crónicas de nuestro autor persisten las huellas del dolor y la miseria en que quedó sumida la población por las luchas fratricidas.

Para contextualizar las crónicas, recordemos que la sociedad estaba dividida: para algunos, los enemigos eran los unitarios defensores del centralismo porteño, para otros, esos enemigos eran los montoneros. Entre quienes sostenían esta última postura se cuenta a Salvador de la Colina quien pertenecía a una de esas familias “patricias”, “distinguidas” o “de abolengo”, como él las nombra con orgullo, en sus narraciones.

Hay relatos pintorescos que resultan entretenidos y hasta jocosos, y otros que emocionan. Entre los primeros menciono “Signos exteriores del mando” en el que nuestro autor recuerda un hecho que él vivió cuando era niño y tuvo que acompañar a su padre tomándolo de la mano porque era ciego. Don Nicolás de la Colina era diputado y debía presentarse en la Sala (como se llamaba entonces a la Legislatura) para resolver la situación de acefalía que vivía la provincia por la inexplicable ausencia de su gobernador, Manuel Vicente Bustos. Era urgente que asumiera como gobernador el presidente de la Legislatura, pero no podía llevarse a cabo la ceremonia porque había desaparecido el bastón de mando, símbolo y atributo de la investidura. Pero como todo puede solucionarse cuando hay urgencia e intención de hacerlo, ahí estaba un palo, un garrote, y a él recurrieron los diputados para sustituir el bastón de mando desaparecido, seguramente en manos del gobernador ausente.

Entre las crónicas que se destacan por la ternura y la sencillez expresiva, podemos mencionar “Mi madre” y “La ciudad de La Rioja a mediados del Siglo XIX”. Es admirable el respeto y hasta la veneración que evidencia el autor por las tradiciones ancestrales que perduraban en aquella sociedad pobre, habitante de una ciudad aldeana y apartada, que perduraba desde la época colonial. La crónica de Salvador de la Colina “La ciudad de La Rioja a mediados del Siglo XIX” empieza con la frase: “Era en esa época la ciudad de La Rioja una aldea miserable.” Describe la plaza, hoy 25 de Mayo, cercada con ramas: “Era un almácigo de malezas que se criaban con tanta lozanía que la loca doña Máxima Villafañe, viuda del general Ocampo, se emboscaba en ellas y hacía casuchas en que pasaba parte del día. Estos yuyales servían después a los muchachos para los fogones de San Juan.”

“Toda la edificación, murallas y techos, eran de barro.”

“La iglesia matriz, hoy iglesia catedral, tenía techo de tejas y una de sus torres caída. No había empedrado y las calles estaban cubiertas de arena gruesa que las crecientes, al penetrar en ellas, acarreaban en tal abundancia que, en muchas calles, la mía entre otras, las puertas se veían ya tapadas hasta la mitad.” Cuenta también que no había alumbrado público ni luz eléctrica; todo se resolvía con velas de sebo. Las familias sacaban a la calle, faroles con una velita que luego apagaban y guardaban cuando se iban a dormir, a las 9 de la noche en invierno y a las 10 en verano, después de lo cual “reinaba la paz de los sepulcros.” En ese tiempo no había médicos, abogados ni maestros.

La situación de pobreza se acentuó con la guerra entre unitarios y federales y significó para las familias más acomodadas, la pérdida de casi todos sus bienes, a causa de las donaciones impuestas para mantener los ejércitos.

En la crónica titulada “El sitio de La Rioja en 1862”, nunca mejor contado este hecho histórico. Hay un párrafo que describe el aislamiento de la ciudad de entonces: “En aquellos tiempos no había caminos, diarios, correos, comercio, nada que facilitara las comunicaciones. Los hombres vivían con el pie en el estribo para disparar de los bandidos o con el fusil en la mano para defenderse a tiros. Cuando en 1864 mi madre me llevó a Córdoba, al colegio, fue por sendas estrechas en el desierto árido e inmenso que no podía transitarse sin baqueano y sin peligro de salteadores y de fieras”.

Para terminar, elijo algunos párrafos que nuestro autor escribió con el título “Mi madre”.

“Era admirable el temple moral de mi madre.”

“Concibió el proyecto de hacer de su hijo único un doctor, y a él consagró todos sus afanes y energías.”

“Querer fuertemente una cosa es la mitad de tenerla. Para ella no fue la mitad, fue el todo; porque en realidad nunca contó para su audaz empresa con más que su voluntad poderosa.”

“Con fe transportaréis las montañas, se lee en el evangelio, y ella realizó el prodigio.”

Y más adelante expresa: “¡El carácter! ¡Qué hermosa y rara virtud!”

“Mi madre la poseía en grado excelso...”

Destaco aquí también, algunos de los consejos de su madre, que Salvador de la Colina recuerda y explican la razón de su grandeza moral: “Padecerás, claro que sí. Pero lo que mucho vale, mucho cuesta. El mérito está precisamente en el sacrificio. No es propio del hombre ser pusilánime, sino la fortaleza y la intrepidez.” O aquella enseñanza que le envió por carta a su hijo donde le decía: “…la hazaña es formarse por el propio esfuerzo y venciendo dificultades: los árboles que se crían con puntales son débiles, pero los quebrachos del campo resisten la tempestad.” Consejos que calaron hondo en la personalidad de Salvador.

Como conclusión puedo asegurarles que Crónicas es una obra que los riojanos necesitamos leer. Nos trasladará a esa época tan difícil de nuestra historia; nos permitirá ubicarnos en el panorama que ofrecía la ciudad y revivir, en lo posible, las dificultades y necesidades que tantas familias soportaron indistintamente, durante años. Será útil contextualizar la feroz persecución que impuso el centralismo porteño junto a las provincias aliadas, en contra de la autonomía declarada por otras tantas provincias, como la nuestra, que lucharon incansablemente hasta lograr que el principio de “federalismo” se estampara en la Constitución Nacional de 1853 y perdure. Sin embargo, sabemos hasta hoy, que dependerá de nosotros, de nuestro empeño, salvaguardar y hacer efectivos los principios fundantes de la Nación.

Y cierro esta semblanza haciendo mías las palabras de Salvador de la Colina: “¡Cuántos sacrificios cuesta aún a los más modestos esta patria de la que estamos tan orgullosos!”.

LA AUTORA

Alicia Corominas nació en La Rioja. Su campo de acción abarca la educación, el arte y la investigación. Escribió artículos y documentos publicados en diarios provinciales y en la “Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas”. Elaboró el proyecto “La integración de las áreas disciplinares en la escuela primaria. Núcleo generador de aprendizaje el cólera. Uso del diario como recurso educativo”, seleccionado por el Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina y publicado en la «Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas”, Año IV, N° 9, de la O.E.A. (1992). Integró la comisión de elaboración, producción, diseño y evaluación de la obra “Enseñar a pensar modos de conservar produciendo”, (6 tomos) destinados a capacitación docente. Publicó los poemarios: “Como el ave”, “Lágrimas celestes”, “Tres indecisas lágrimas”, “Gota a gota” (poemas y textos breves) y “Así te nombro, mi Rioja” (poemas históricos y microrrelatos). Antologías. “El amor de los riojanos”, “voces con alas”, “Antología federal de poesía. Región noroeste”, Consejo Federal de Inversiones (CFI; “Tu” tercera antología poética del tercer concurso internacional de poesía. Madrid, España. Antologías “Los imagineros”I, II y III. Publicaciones en revistas y libro digital proyecto BCR, “100 poetas por la paz”, entre otros. Publicó las obras de investigación histórica “Técnicas artesanales. Conservación y desarrollo en La Rioja”. Investigación sobre artesanías tradicionales de la provincia. “Desandando La Rioja” (2 ediciones). Investigación interdisciplinaria sobre las culturas prehispánicas que ocuparon el actual territorio de la provincia. “Severa Villafañe. Una historia inconclusa” (dos ediciones) investigación histórica sobre una mujer riojana. “Persistente esclavitud. Formas actuales de discriminación y sometimiento”.

Comentarios