Por Fernando Viano

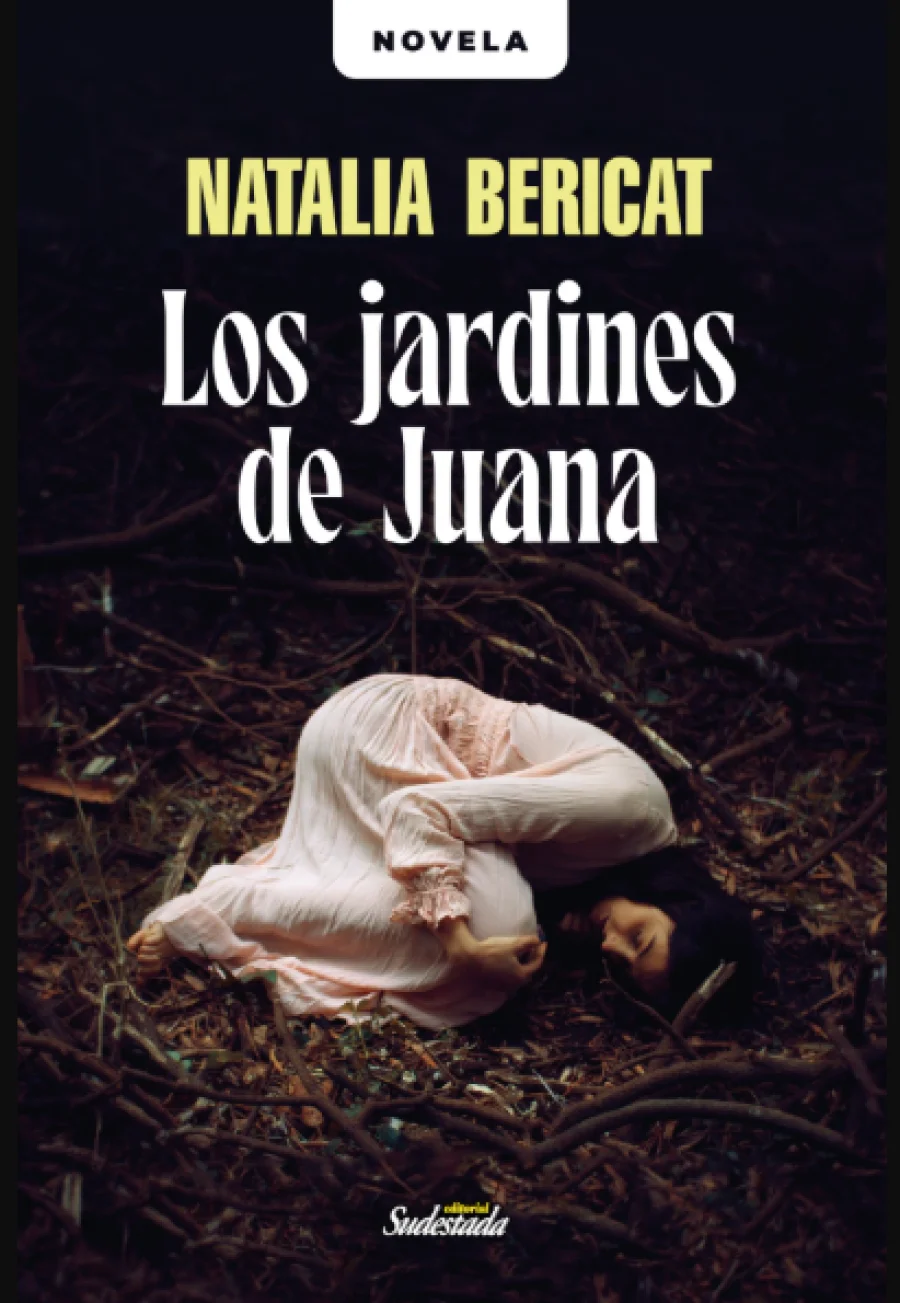

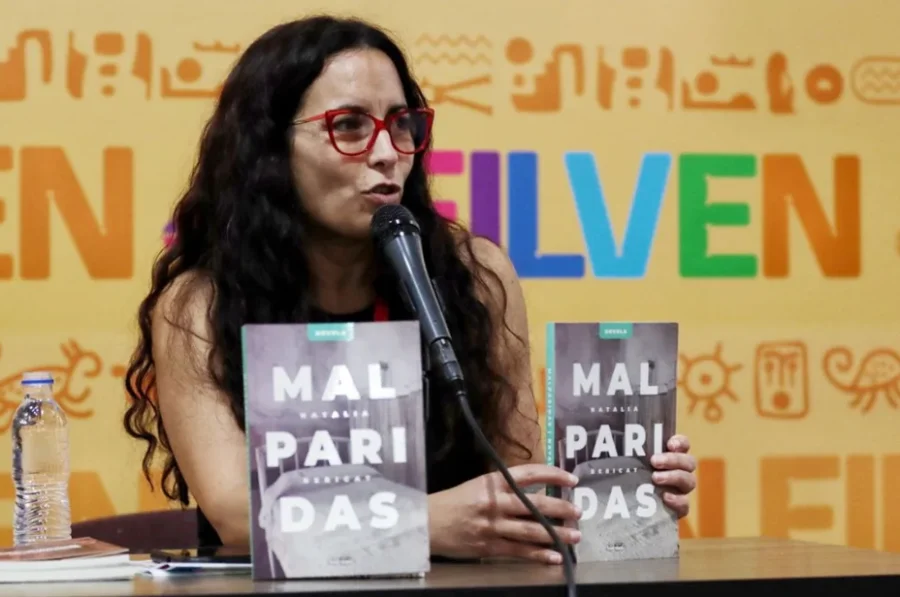

Con una voz literaria que oscila entre la poesía, la narrativa y ahora también la dramaturgia, Natalia Bericat se ha consolidado como una de las autoras contemporáneas más inquietas de la escena cultural argentina. Profesora de Letras, periodista y activista por los derechos humanos y el feminismo, su escritura se alimenta tanto de la experiencia personal como de una profunda sensibilidad social. Desde “Deshilachada”, su primer libro de poesía, hasta la novela Malparidas, Bericat ha sabido trazar un camino donde lo íntimo y lo político se entrelazan sin concesiones. Ahora, con Los jardines de Juana, vuelve a poner el cuerpo y la palabra en el centro de la escena: una narración en primera persona que explora los límites entre la salud mental, la memoria y la potencia transformadora de la literatura.

“En realidad ahora estoy concentrada en el armado de la adaptación para la obra de teatro, así que estoy metida en el mundo de la dramaturgia, escribiendo el guion de la obra”, cuenta Natalia a 1591 Cultura+Espectáculos en el inicio de un encuentro en el que su palabra, su decir, cobra la dimensión de quien hace de la coherencia de pensamiento y el compromiso con el mundo que la rodea un verdadero estilo de vida. Desde esa esencia, como punto de partida, “Los jardines de Juana” se convierte en mucho más que una muy buena excusa para ingresar en el universo particular de Bericat, geografía que amplifica la mirada y la construcción de lo colectivo dándole sentido a lo primordial.

EN TU ÚLTIMO LIBRO, “LOS JARDINES DE JUANA”, HAY UN ABORDAJE DE UN TEMA DEL QUE ÚLTIMAMENTE SE VIENE VISIBILIZANDO UN POCO MÁS, LA SALUD MENTAL, AUNQUE DESDE UN LUGAR MÁS ÍNTIMO, MÁS SIMBÓLICO, ¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE METERTE EN ESTA HISTORIA Y QUÉ FUE LO QUE EN DEFINITIVA TE MOVILIZÓ A ESCRIBIRLA?

Había terminado mi anterior novela ‘Malparidas’, que la presenté ni bien empezó la presencialidad, y ya venía con una idea en la cabeza de trabajar algo relacionado con el encierro y justo llegó la pandemia y eso se profundizó un montón; muchas personas alrededor mío estuvieron con temas relacionados con la salud mental. Entonces, creo que eso fue también lo que me hizo terminar de decidir meterme en ese mundo del encierro. Empecé a escribir como muy de a poco durante la pandemia y tardé mucho en escuchar la voz del personaje, porque es una novela que está en primera persona; es como una especie de monólogo interior. Podría haber elegido otro narrador, pero yo quería que fuera ella la que cuente su propia historia. Era muy difícil, porque era meterme en la voz de ella, en la voz que escucha alrededor, entonces hay como respuestas a estímulos que recibe y después las voces que escucha en su cabeza, que es otro mundo también. Cuando me decidí a escribir en primera persona empecé a hacer un taller de escritura y ahí me fui metiendo, y empecé también a nutrirme de la temática de la locura. En ese momento venía como muy relacionada con Vicente Zito Lema, que él escribe mucho sobre la locura y tuvo un vínculo muy fuerte con Jacobo Figman, el poeta, que estuvo 30 años encerrado en el Borda. Todo ese proceso con Vicente, sumado a que yo venía en la universidad trabajando con poemas de Figman, fue como ir juntando las casualidades y las causalidades. Después, una alumna me regaló el libro de Marissa Warner, ‘Los Montes de la Loca’, que es un libro muy hermoso y muy fuerte sobre una escritora poeta que estuvo encerrada, internada en el Montes de Oca mucho tiempo. En el medio, la compañera de vida de Vicente me da una entrevista que Vicente Zito Lema le hace a Marissa Warner, que todavía no está publicada. Entonces, era como empezar a escuchar las voces en primera persona. Leer a Figman, leer a Warner y meterme un poco en ese mundo.

Y TODO ESE MUNDO SE VA CONJUGANDO TAMBIÉN EN LO COTIDIANO...

La realidad es que todos tenemos alrededor a alguien que está con algún tema de salud mental, ansiedad, depresión. El encierro, lo económico, sobre todo en estos tiempos. En ese momento no estaba el tema de los hospitales; cuando yo estaba escribiendo no pasaba lo que está pasando ahora con el Bonaparte, con el Borda. Cuando asume Milei dice que hay que reabrir los manicomios, y para mí los manicomios fueron siempre espacios de tortura. Y ahí toca un poco lo personal, ya que tuve un tío que estuvo internado mucho tiempo y en las prácticas que le hacían, en la medicación que le daban, tenía que ver con esa etapa del electroshock y un montón de cosas horribles que siguen ocurriendo. La novela, lo que hace de alguna manera, es mostrar a Juana en vínculo con sus relaciones familiares, los vínculos profesionales, la relación con su psiquiatra, la relación con el resto de las personas que están internadas y sobre todo con los profesionales de la salud. La novela tiene como una especie de viñetas clínicas donde están los profesionales de la salud que la llaman a ella por su nombre propio, y los que la llaman por su número de historia clínica, o simplemente por el color de pastillas que toma. Hay ahí un trabajo con la empatía, y una idea de que las personas que lean la novela y son profesionales, tanto de la salud como de la educación, entiendan que hay mucha estigmatización. También está el lado de la familia, que no es fácil; a mí también me ha tocado estar en un momento donde hay que acompañar a un familiar que está atravesando por esta situación y no es fácil. En general son situaciones que están silenciadas. La novela viene a mostrar esa situación que es bastante cruda, muy fuerte. Cada vez que terminaba de escribir cada capítulo terminaba con una sensación bastante complicada...

ESO TE IBA A PREGUNTAR, JUSTAMENTE, ¿QUÉ TE PASÓ A VOS EN ESE PROCESO, TANTO EN LO FORMAL, EN LA ELECCIÓN DE LA PRIMERA PERSONA?

La primera persona pasa por el cuerpo y empecé a sentir esas cuestiones; durante mi adolescencia tuve algunos episodios de ahogos y falta de aire y era como volver a esos momentos. Era eso, era entrar en cada capítulo y pasarlo por el cuerpo. En ese momento estaba haciendo un taller de escritura poética, y estábamos trabajando con Chantal Maillard, que es una poeta belga que tiene un libro que se llama Bélgica, que es muy hermoso, que habla de su infancia y trabaja con intervalos poéticos, que son como una especie de nodos o cadenas, donde va uniendo historias y son imágenes de la poesía. Vengo leyendo desde muy chica a Olga Orosco, a Pizarnik, a Marosa di Giorgio, que son las poetas que siempre nombro y que hablan sobre el jardín, o que escriben desde el jardín. Entonces me parecía interesante trabajar el espacio del encierro como este espacio de lo que se guarda y de lo que ahoga, y el espacio de jardín como un espacio de lo que se expande y lo que se desborda. Esta cosa del borde y desborde. Entonces, Juana cuando está en el jardín se desborda, y ahí aparece el delirio, la locura y sensaciones que, estando en el jardín, tienen que ver más con el placer que con la opresión del encierro. Después de cada capítulo, que son capítulos cortos, donde uno se va recuperando, aparece un intervalo poético. Y todos los intervalos son como un especie de idea de la condensación de la imagen del jardín. En cada capítulo Juana va contando, va yendo y viniendo en relación a otros jardines de su infancia.

ESE JARDÍN, QUE TAMBIÉN PUEDE APARECER COMO REFUGIO, ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE A SU VEZ EN LO PERSONAL, EN LO LITERARIO, COMO ESPACIO EN TU OBRA?

Para mí el jardín se relaciona con el patio de la infancia, con el patio de la abuela, con la plaza. En los veranos me iba a pasar las vacaciones con mis abuelos a La Pampa y para mí era la plaza del pueblo, esa cosa de la tranquilidad, de conectarte con las flores, las plantas, con cosas que te conectan directamente con eso de lo íntimo. A mí siempre me gustó escribir desde ese lugar, desde un lugar amplio, desde el jardín. Entonces me parecía que no es un solo jardín, el de Juana, sino que empiezo a volver a esos lugares, a la plaza, sobre todo a la infancia que para mí es el lugar donde está anclado todo. Ahí hay una explicación de lo que nos pasa en ese lugar, porque uno en realidad no vuelve a un lugar físico, sino que vuelve a una emoción, que tiene que ver con la infancia, que no es racional, sino que es sensorial, entonces también eso permite conectarse con las sensaciones, con un montón de elementos que tienen que ver con la poesía, y la novela tiene muchas cosas de la poesía que se van atravesando ahí.

¿CÓMO SE HACE EN ESE CONTEXTO, Y ABORDANDO TEMÁTICAS MUY ESTIGMATIZADAS, TRANSMITIR LA LOCURA, LA PÉRDIDA, LA INFANCIA, SIN CAER EN LUGARES COMUNES?

La locura tiene un tinte negativo desde la antigüedad, o sea, el Quijote, la literatura también, las locas, la suicidas, Silvia Pla, Alfonsina Storni, la propia Alejandra Pizarnik, están como muy etiquetadas en esta cuestión. Siempre pongo el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo: ‘las locas de la plaza’. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de locura? Hablamos de algo negativo. La locura ha sido históricamente una etiqueta; quién no ha tenido alguien en la familia al que le han dicho ‘el loco’, ‘el chiflado’. Hay miles de frases populares que son totalmente estigmatizantes, y el loco también está muy relacionado con la pobreza, porque en las instituciones de salud mental muchas personas están depositadas ahí, sin nombre, con una historia clínica y un legajo. Tenemos esa cuestión de la etiqueta y de decir, ‘bueno, le ponemos rótulo’. Yo creo que esa es un poco la idea de la Ley de Salud Mental, donde se intenta que el diagnóstico no te determine de por vida. Respecto de lo que decía recién de la pobreza: hacer terapia hoy en día sale un montón de plata, entonces es un privilegio, y el Estado está totalmente ausente. Muchas veces uno habla de la medicación, pero muchas veces la persona, cuando no tiene el sostén emocional, no le queda otra que acudir a la pastilla. Si uno pudiera hacer terapia durante por lo menos una vez por semana... Pensemos en un jubilado, no estarían dando los números. Y los espacios terapéuticos más colectivos o más grupales están siendo atacados por el gobierno, entonces es difícil. Hay personas que están en situación de calle, que terminan en estos lugares medicadas, con el cartelito en la cabeza de que ‘está loquito’. Y los loquitos se esconden, se ocultan, se silencian; lo mismo ha pasado muchas veces con las personas con discapacidad. Me acuerdo cuando era chica que a veces iba a la casa de compañeras de la escuela y me llamaba la atención que tenían hermanos con discapacidad que nunca salían de su casa, estaban escondidos. Lo que está pasando hoy con las personas con discapacidad es un es un horror; les están quitando absolutamente toda la medicación, todos los tratamientos. Estamos en un momento complicado, en un momento donde me parece que es necesario hablar de eso.

EN ESE PUNTO, ¿COMO TE SENTÍS RESPECTO DE JUANA, QUE ES TU CREACIÓN?, ¿CÓMO TE SENTÍS RESPECTO DE ESE PROCESO Y QUE SENTÍS QUE DESDE ESE LUGAR PODÉS APORTAR A ESTA REALIDAD QUE ESTAMOS VIVIENDO?

Es una novela que trato de acercarle a los profesionales de la salud, es una novela que se presenta en espacios de la psicología, de la educación, la he presentado en algunas instituciones de formación docente. Es esto de trabajar con la empatía, de preguntarnos qué pasa cuando nos encontramos con un otro y qué hacemos. Uno trata de que la literatura sea una herramienta en ese sentido. Hace muy poquito estuve en Venezuela y presenté la novela con una psicóloga; me interesa esto de que se pueda trabajar en espacios de formación docente, que se pueda trabajar en la universidad, en las escuelas, porque realmente son temas que no solo son actuales, sino que es necesario hablarlos. Me parece que la salud mental es un tema que siempre necesita volver a nombrarse.

EXPANDIR LA PALABRA

En el universo creativo de Natalia Bericat, las fronteras entre géneros son más bien umbrales. La novela se convierte en teatro, la poesía irrumpe en la calle, la investigación académica dialoga con la militancia. Ese tránsito constante es, para la autora, una manera de expandir la palabra y de habitarla en nuevas formas. Con Los jardines de Juana en pleno proceso de adaptación teatral -un trabajo colectivo y femenino que ya comienza a tomar cuerpo sobre el escenario-, Bericat reflexiona también sobre el lugar de la escritura en las luchas sociales, la potencia de la poesía como herramienta de resistencia y el rol transformador de la literatura en un tiempo que reclama voces capaces de incomodar, de emocionar y de despertar memorias.

ESTA POSIBILIDAD DE LLEVAR TU NOVELA AL TEATRO, ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA VOS? ¿ESTÁS PARTICIPANDO EN TODO LO QUE TIENE QUE VER CON ESE ARMADO? ¿CÓMO ESTÁS VIVIENDO LOS DESAFÍOS QUE GENERA ESTE TRASPASO HACIA EL ESCENARIO?

Primero que nada, es un género nuevo para mí desde la escritura. A mí siempre me gustó leer teatro, me encanta ir al teatro, pero de ahí a escribir teatro hay una gran diferencia. Uno puede ser un espectador cotidiano del teatro, pero escribir es otra cosa porque es otro código, es otro registro, es otra manera de expresar. Siempre trato cuando escribo de escribir con otros o pedir ayuda, en este caso estoy haciendo un taller de dramaturgia, y ya está la actriz que la va a protagonizar, que es Melina Petriella, que es una actriz que trabajó mucho tiempo en Polka y ahora está más dedicada al teatro. Es una amiga aparte y a ella le interesó particularmente este personaje de Juana, así que es un desafío. Aparte, yo creo que para todos los escritores es un sueño poder ver su obra en otra expresión artística. Está como todo muy naciendo, estamos ahí con el guion y cuando nos pongamos a trabajar todas juntas, porque somos todas mujeres en esta obra, vamos a ver qué sale. El proceso por ahora es muy lindo, la verdad. Entremedio que doy clases, que escribo, que trabajo en un medio periodístico, que soy madre, bueno... entremedio de todo eso trato de escribir esta adaptación de la obra, que es un lenguaje diferente, entonces es como entrar en otro mundo, en el mundo del teatro.

QUERÍA PREGUNTARTE, JUSTAMENTE EN FUNCIÓN DE TODO ESTO QUE CONTÁS, DE TODO LO QUE HACÉS, Y QUE ADEMÁS SOS ACTIVISTA DEL FEMINISMO, DE LOS DERECHOS HUMANOS, ¿CÓMO SE VA ENTRELAZANDO TODO ESO, TODAS ESAS LUCHAS, CON TU ESCRITURA? ¿QUÉ RESISTENCIAS BUSCÁS SOSTENER DESDE TUS TEXTOS?

Todo texto es político, inclusive los textos que no hablan sobre lo político. Decir y no decir es político, es tomar una posición, y a mí el tema de las mujeres y el tema de lo social, de los derechos humanos, es algo que siempre me llegó. Nací en el ‘78, en medio de una dictadura y a mí eso siempre me hizo ruido. Desde que me enteré por el papá de una amiga, que era militante político, que en la Argentina hubo desaparecidos, entré en ese despertar de saber de lo histórico, de saber qué fue lo que pasó en nuestro país, siempre fue algo que me inquietó. Y la verdad que me gusta mucho esto de poder aportar desde mi poesía o desde mis textos a diferentes luchas. Hace muy poco fui a leer al festival en memoria de Darío Santillán, y siempre que hay algún tema sobre madres de Plaza de Mayo estoy; escribí textos relacionados con las madres o los nietos recuperados, en relación a las mujeres con lo que fue toda la ola verde, la lucha por el aborto legal. También participé de un montón de eventos que tenían que ver con eso y siempre en los festivales hay algo que encaja con lo que yo estoy escribiendo en ese momento. Es como sacar la poesía de la biblioteca y llevarla a otros lugares, llevarla a las escuelas, llevarla a la calle, llevarla a los eventos, llevarla a los festivales. También estuve haciendo algunos recitales de poesía con música, entonces es leer en ambientes donde por ahí la gente va a un bar y termina escuchando poesía. Me parece que el lenguaje de la poesía tiene esa capacidad de decir en pocas palabras algo que por ahí es muy profundo, que por ahí a veces necesita una extensión enorme, y en dos versos ya está, ya dijiste todo lo que había que decir. Tienen ese poder la poesía y los versos. Entonces siempre trato de participar, inclusive ahora tengo un libro casi terminado de poesía donde al final del libro hago una especie de homenaje a diferentes luchadores, a Nora Cortiñas, al propio Vicente Zito Lema, a Darío Santillán; hay poemas dedicados a ellos y no es que lo pienso, es algo que me sale, es algo que nace. Cada vez que hay una injusticia aparece esta cuestión de la necesidad de escribir. En ‘Deshilachada’, mi primer libro, hay una parte que se llama ‘Sangre caliente’, que son poemas que escribí casi de un tirón, porque son textos relacionados con el gatillo fácil o con las madres de Plaza de Mayo, con la diferencia de género; son textos que escribí casi sin corrección y generalmente los textos políticos me salen así, como de una, sin pensar, después les corrijo alguna cosita, pero en general me salen así, brotan. Lo político siempre está relacionado con lo que hago.

DESDE ESA PERSPECTIVA, ¿CÓMO VES HOY EL LUGAR DE LAS MUJERES ARGENTINAS EN LA LITERATURA?

Creo que en la Argentina se dio un fenómeno que influye ahora en todo el mundo, que es una generación de escritoras que no recuperaron ningún territorio, porque nunca lo tuvieron, sino que inauguraron un territorio, porque más allá de Olga, de Alejandra, de todas las poetas, ahora tenemos un montón de escritoras como Camila Sosa Villada, por ejemplo. Es la primera vez que una travesti es traducida en todo el mundo y es argentina. Dolores Reyes, Selva Almada, Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, son escritoras que vos las nombrás en cualquier lugar del mundo y son conocidas. Siempre tuvimos escritores, que a muchos los admiro un montón, pero hay una camada nueva de mujeres que hablan sobre las mujeres, que de alguna manera nos representan en todo el mundo. La novela de Agustina Basterrica, ‘Cadáver Exquisito’, se ha traducido a no sé cuántos idiomas, estuvo agotada en la Argentina; son escritoras que están recorriendo el mundo y creo que esto se generó hace unos años también producto del feminismo, donde las mujeres empezamos a preguntarnos qué nos pasó, qué nos pasa y en ese contexto nacieron un montón de obras que hoy se leen en la universidad, que se leen en la academia y eso antes no pasaba. Más allá de las escritoras que marcaron el camino, hoy hay una ampliación mucho más grande.

LIBERTAD Y RESISTENCIA

En Natalia Bericat la poesía no es un género más dentro de su escritura: es el pulso íntimo que sostiene su obra y su manera de habitar el mundo. Entre cuadernos siempre a mano, jornadas atravesadas por la docencia y el periodismo, y una militancia que se filtra en cada verso, la autora reconoce en la poesía un territorio de libertad y de resistencia, un espacio donde lo personal se enlaza con lo colectivo. Con esa profundidad en la mirada y el análisis, Bericat reflexiona sobre su relación con la escritura poética, su vínculo con la vida cotidiana y el poder transformador que la literatura ejerce sobre quienes se dejan atravesar por ella.

TE PREGUNTO POR LA POESÍA, PORQUE SI BIEN TRABAJÁS OTROS GÉNEROS COMO LA NOVELA Y ESTÁS INCURSIONANDO EN EL TEATRO, SIEMPRE NOMBRÁS LA POESÍA, ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA POESÍA PARA VOS?

La poesía para mí es la forma que encontré de poder decir. Desde muy chica, siempre tuve cuadernos, tengo toda mi casa llena de cuadernos, porque me encanta tener cuadernos y voy escribiendo cosas. Siempre en el bolso, en la mochila tengo un cuaderno. Te nombraba a Chantal Maillard; ella se ataba con un cordón en la cintura unos papelitos y escribía, y una de las cosas que decía es ‘yo escribo para no perderme’. Esta cosa de que uno se encuentra en la escritura, en la poesía; es el género que me sale naturalmente. Lo primero que me siento a escribir, si tengo que escribir algo, es una poesía. Para escribir la novela ‘Malparidas’ hice un taller de narrativa, me tuve que meter en eso; pero la poesía es el género donde me siento libre, me siento cómoda, es lo que sale espontáneo. A muchos escritores o artistas nos pasa que hay un momento del día y de la noche donde la poesía aparece. Yo no creo en la inspiración, yo creo que hay una data que baja de algún lado, no sé de dónde, no es inspiración, no sé qué es, pero hay un momento del día donde uno tiene desactivado lo racional, donde aparece lo poético o lo onírico, te empiezan a bajar ideas. Y a veces es anotar cosas; está bueno porque después esa frase se va transformando en otra cosa.

Y ES PARTE DE TU TRANSFORMACIÓN TAMBIÉN, PORQUE EN EL RECORRIDO QUE VENÍS HACIENDO SEGURAMENTE TAMBIÉN TE VENÍS TRANSFORMANDO. ¿TRAZÁS ALGÚN RECORRIDO, ALGÚN CAMINO, ALGÚN OBJETIVO, O SIMPLEMENTE VAS DEJANDO QUE ESO FLUYA DE ALGUNA MANERA?

Sí, fluye; igualmente tengo algunos objetivos. Ahora estoy con el tema de la obra de teatro, pero también soy profesora de letras, y también hago cosas en la Universidad, y me gusta la investigación, y estoy haciendo un trabajo sobre violencia política en la literatura; tengo esa rama que va para el otro lado, esa cosa entre lo académico que me genera mucha contradicción porque siento que la academia a veces está muy alejada de la realidad. Pero por otro lado me gusta porque me gusta estudiar, me gusta aprender. Y está esto de lo cotidiano, de hacer talleres de poesía, de juntarnos a leer, es algo que yo disfruto mucho. Y trato de escribir... bueno, escribo todos los días porque trabajo para un medio, pero más allá de eso, de escribir a veces sobre cosas que no me gustan, sobre la realidad política, necesito escribir un poema. Trabajo en Sudestada y todos los días llegan noticias sobre feminicidios, y hay días que uno dice ‘¿Qué más puedo decir sobre esto? Pero por otro lado también hay que informar, porque es importante visibilizar los hechos de violencia para que no ocurran. Trato de hacer un equilibrio, que nunca es equilibrio, porque uno a veces termina medio desbordado, entre ir a dar clases a las escuelas secundarias, trabajar en un medio, escribir donde puedo. Siempre digo que a mi libro de poesía lo escribí mientras llevaba a mis hijos a hacer deporte y me quedaba en el auto, o en el club tomando un café y escribiendo. Las tareas de las mujeres están divididas entre escribo, cocino, llevo a los niños al colegio. No es que estamos en un cuartito con una bibliotequita divina y tenemos ocho horas para escribir. No conozco una mujer que pueda hacer eso.

YA ME DIJISTE UN MONTÓN, PERO NO QUERÍA DEJAR DE PREGUNTARTE, COMO PARA IR CERRANDO, CUÁL ES EL ROL QUE CREÉS, JUSTAMENTE, QUE TIENEN LA LITERATURA EN ESTO DE VISIBILIZAR Y DESESTIGMATIZAR TEMAS.

Siento que la literatura despierta cosas dormidas; la literatura te va llevando a diferentes lugares. A mí a veces me escribe gente y me dice: ‘Leí Malparidas y me empecé a acordar de mi abuela, y sentí el olor de la cocina, y me acordé de cuando era chica’. Un poco la literatura hace eso. Por un lado hay una literatura de entretenimiento, como también hay un cine, un teatro de entretenimiento, que no está mal, porque nadie juzga nada. Uno se entretiene leyendo, pero al mismo tiempo la literatura genera reflexión, genera cambios. A mí hay libros que me cambiaron la vida; vos leés un libro y no sos el mismo desde que lo leíste: hay un antes y un después. La literatura tiene ese poder de transformación. Por eso la atacan, por eso la prohiben, por eso quemaron tantos libros durante la dictadura, porque realmente la literatura, un libro, es un poder que tenemos, porque te abre la cabeza, te lleva, te hace recorrer otros mundos, te hace recorrer otras realidades. A mí me encanta generar eso en la escuela; el bichito de la lectura, ¿viste? La literatura genera esas cosas que son increíbles y en mi caso es medio un vicio el ejercicio de tener un libro cerca, un cuaderno para escribir. A mí me pasó con un tío, un hermano de mi papá, que cada vez que me veía me regalaba un libro y bueno, mira dónde estoy ahora, haciendo algo que me gusta. Siempre atrás de un niño tiene que haber un adulto que les regale un libro, que les hable de un autor. A mí me pasaba con mi profesora de la secundaria de literatura que me leía Benedetti; no hubiera conocido a Benedetti si no hubiera sido por esa profesora. Te cambia la vida la literatura; la literatura para mí es todo, es como un lugar donde se puede habitar, porque este mundo está cada vez más horrible.

El recorrido por la palabra de Natalia Bericat deja en claro que su escritura no se limita a un ejercicio estético, sino que se convierte en un modo de estar en el mundo: una manera de mirar, de cuestionar y de tender puentes entre la intimidad y lo colectivo. Su tránsito entre la docencia, el periodismo y la literatura se entrelaza en un mismo gesto de compromiso y sensibilidad. En tiempos donde la prisa amenaza con vaciar los sentidos, su voz nos recuerda que la poesía, la escritura, la lectura lejos de ser un refugio aislado, puede ser también una forma de resistencia y de encuentro. Y es en esa certeza donde su obra encuentra la fuerza para seguir dialogando con los lectores y lectoras, abriendo caminos que invitan a detenerse, escuchar y volver a mirar lo cotidiano con ojos nuevos.

NATALIA BERICAT

NACIÓ EN MAR DEL PLATA EN 1978. ES DOCENTE, TALLERISTA Y EDITORA EN SUDESTADA. ACTIVISTA FEMINISTA Y DE DDHH. PUBLICÓ SU PRIMER LIBRO DE POESÍAS DESHILACHADA EN 2019 Y SU PRIMERA NOVELA MALPARIDAS EN 2021, AMBOS EDITADOS POR SUDESTADA. ACTUALMENTE, ESTÁ PRESENTANDO SU NUEVA NOVELA LOS JARDINES DE JUANA QUE LLEGARÁ A LAS TABLAS JUNTO A MELINA PETRIELLA.

Comentarios