Por RANULFO EDUARDO BAZÁN*

A fines de agosto del corriente año se conoció un decreto del Presidente chileno Sebastián Piñera, a través del cual se resuelve trazar nuevos límites a la plataforma continental del vecino país en los mares australes, que en principio se superponen con la delimitación territorial argentina votada por una ley del Congreso de la Nación, en el año 2020.

La norma dictada por el gobierno chileno nos puso en las puertas de un nuevo conflicto diplomático con la hermana República de Chile. La Cancillería argentina ha manifestado que la resolución de Piñera no condice con el tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984 a instancias del Vaticano, el que daba una solución completa y definitiva en cuanto a la fijación de los límites entre los dos países desde el Canal de Beagle hasta el Pasaje de Drake, al sur del Cabo de Hornos.

Debe recordarse que a fines de 1978 estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile por la soberanía sobre las islas Picton, Lennon y Nueva, lo que se conjuró casi milagrosamente por la mediación del Papa Juan Pablo II a través de la misión del recordado Cardenal Samoré. Argentina y Chile habían sometido al arbitraje de la Corona Británica, en 1971, la cuestión del Canal de Beagle, pero el gobierno militar argentino instalado en 1976 desconoció el resultado del laudo inglés decidido en 1977.

Volviendo al presente, cabe destacar que a principios de agosto del corriente año, los gobiernos de ambos lados de los Andes habían tenido una especie de refriega a raíz de un decreto del presidente Fernández con instrucciones para los militares argentinos, en el que se deslizó un error relacionado con el estrecho de Magallanes y que disparó una protesta de los chilenos. También el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino se había despachado con el siguiente comentario referido al decreto del presidente trasandino: "La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad". En tanto, desde la diplomacia chilena, deslizaron que no deja de llamar la atención la utilización del término apropiación y el tono desmesurado de las autoridades de las relaciones exteriores argentinas.

Asimismo, nuestro gobierno manifestó que el decreto de Piñera obedece a razones políticos-electorales ya que su Coalición se encuentra en baja, en la consideración de la sociedad chilena, de cara a las elecciones presidenciales a llevarse a cabo en noviembre del corriente, opinión que no deja de mirarse, desde el otro lado de la Cordillera, como una intromisión en los asuntos internos de su país.

No parece para nada aconsejable que, a la altura a la que ha llegado el entredicho, se continué tensando de la cuerda amenazando, incluso, con recurrir al Tribunal de la Haya, como ya hizo la Argentina en alguna otra ocasión. Viene a la memoria el innecesario conflicto con la República Oriental de Uruguay, en oportunidad del cuestionamiento hecho a principios del año 2006 por nuestro país, invocando, como una violación al Tratado del Río Uruguay, la autorización dada por los orientales a la empresa papelera Botnia, de origen finlandés, para la instalación de una planta de fabricación de celulosa en las márgenes del citado río.

El gobierno argentino había hecho suya una denuncia, de una supuesta contaminación del Río Uruguay, llevada adelante por una organización "ambientalista" de la ciudad de Gualeguaychú, decidiendo además una serie de medidas unilaterales, entre ellas el cierre del puente sobre el río Uruguay General José de San Martín que une las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú. En este asunto el presidente Kirchner contaba con el asesoramiento de su Jefe de Gabinete Alberto Fernández y la Secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, protegida de aquel, de triste paso por la función pública entre 2006 y 2008 y que fuera acusada por defraudación a la administración pública, actualmente juzgada por el Tribunal Federal 6 y para la cual el fiscal de la causa solicitó la pena de 3 años y 9 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública. Hace unos días se conoció la noticia que Picolotti fue condenada a 3 años de prisión en suspenso, a devolver al Estado Nacional casi siete millones de pesos e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El diferendo fue llevado a la Corte de la Haya por el gobierno argentino a principio del año 2006. En el ínterin hubo un intento de mediación de la Corona Española, que fracasó por la intransigencia de las posiciones de ambos países. Por fin en el año 2010 la Corte Internacional, por 14 votos a 1, concluyó que, la República Oriental del Uruguay en cuanto a las normas del Tratado del Río Uruguay, había incumplido algunas disposiciones formales pero en referencia a la cuestión de fondo entendió que no había incurrido en violación alguna y que por lo tanto estaba a derecho con sus obligaciones sustantivas de no contaminación del medio ambiente; además, dijo que no existía riesgo de daño para el medio ambiente o daño irreparable de tipo económico social.

La sentencia del Tribunal Internacional imponía también un monitoreo permanente de la actividad industrial de la empresa Botnia, el que debían llevar adelante ambos países en forma conjunta. Lamentablemente, la desproporcionada reacción del gobierno argentino, manteniendo cerrado el puente durante tres años y medio, le causó un daño irreparable a la economía uruguaya, como así también un injusto castigo a los lazos de hermandad que siempre unieron a las comunidades de ambas márgenes del río.

LA RIOJA Y SUS HOMBRES

En un estudio económico de la provincia de La Rioja elaborado por los señores Guillermo Iribarren y Gumersindo Carbel, en febrero de 1956, oportunamente elevado a la Federación Económica de La Rioja, y refiriéndose a los antecedentes de la misma dicen: "La historia, la tradición y la estadística oficial nos informan de la economía en el siglo pasado. Estaba apoyada en el comercio internacional con Chile y en la minería, generadoras de trabajo y bases de sustentación de las explotaciones ganaderas, agrícolas e industriales. Tenía la provincia mercado firme y permanente para sus haciendas, para sus forrajes, para sus harinas y para diferentes frutos y manufacturas que le dieron renombre, medios de vida propios y vigorosos, y tráfico internacional. Organizada la Nación, nuestra riqueza se convierte en tributaria de las empresas extranjeras que fomentaron y canalizaron el comercio, la producción y la industria, sin considerar los seculares intereses del interior. Las provincias rompen sus vinculaciones comerciales, quedan aisladas entre sí y Buenos Aires, puerto obligado y estación terminal del sistema de transportes de toda la Nación, las absorbe con su centralismo, debilitándolas con la política utilitaria de la libra esterlina, volcada en el ámbito nacional con enfoque racional y acaso justificado respecto de sus propias y singulares conveniencias, con concepto imperialista y previsión de buen comerciante. Los puertos, los frigoríficos, los ferrocarriles, las grandes industrias con sus fábricas, usinas y bancos, constituyen la unidad motora en las provincias del litoral y del centro, mientras la riqueza mineral del noroeste se ve comprimida por el contralor que sobre ella ejercen los poderosos consorcios internacionales, ligados entre sí.

Al entrar en crisis la minería arrastra en su caída a la agro-producción subsidiaria, constituida por la ganadería y la agricultura; al cerrarse la frontera hasta entonces libre con Chile, se interrumpe nuestro tráfico internacional". La vinculación de la Argentina con Chile siempre fue complicada. Es que no había mayores relaciones ni cooperación comercial, por lo menos durante el siglo XIX, salvo las de las provincias cordilleranas como se ha citado. Tampoco con los otros países de América del Sur, todo ello como consecuencia de las guerras de la Independencia tal como lo expresa el gran historiador chileno Armando de Ramón en su obra Historia de Chile, desde la Invasión Incaica hasta nuestros días 1500-2000: "La Independencia de América del Sur fue finalmente proclamada en todo el ámbito de su territorio. Las célebres batallas de Chacabuco (1817) y Maipú (1818) en Chile, Junín y Ayacucho en el Perú (1824), Pichincha en el actual Ecuador (1822) Boyacá en Colombia (1819) y Carabobo (1821) en Venezuela, consolidaron la independencia política de América del Sur llenando de gloria a sus pueblos y a sus conductores –Bernardo de O' Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre- y pueden ser comparadas con el ciclo llevado a cabo por Napoleón en Europa, en la década anterior.

Sus detalles, por supuesto, han sido estudiados con gran minuciosidad por numerosos historiadores de cada uno de aquellos países. Sin embargo, no han sido analizadas completamente las consecuencias de esta gloriosa etapa, que tuvo alcances inesperados, entre los cuales sobresale el no haber logrado restaurar el antiguo sistema comercial. Cada ex colonia no solo se emancipó con respecto a España sino también en relación con sus vecinas. Las luchas internas por la organización política, por una parte, pero sobre todo la aparición de los comerciantes y las casas comerciales británicas en los principales puertos, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, El Callao y Guayaquil, hicieron que cada una comenzara a funcionar casi exclusivamente en dirección de la metrópoli, Gran Bretaña, y completamente a espaldas de sus vecinas.

El comercio interamericano tan próspero a fines del siglo XVIII, no desapareció del todo e incluso conoció nuevos períodos de florecimiento, como fue el caso del interior argentino y el Norte Chico chileno cuando se descubrió el mineral de plata de Chañarcillo en la década de 1830. Pero se trata de casos puntuales. Por eso ya no aparecieron las rivalidades como la que mantenía Buenos Aires con Lima. La nueva metrópoli tomó el control de las regiones que habían obtenido su independencia política y las transformó en mercados destinados a absorber su gran producción industrial".

De la indiferencia antes comentada, las relaciones con la República de Chile comenzaron a enturbiarse cuando la Argentina decidió, desde 1879, la ocupación de su territorio avanzando hacia la Patagonia a través de la que dio en llamar la Conquista del Desierto, casi simultáneamente con la Guerra del Pacífico en la que Chile se enfrentó a Bolivia y Perú. Desde aquel momento de la marcha argentina hacia el sur, las tensiones entre ambos países de uno y otro lado de la Cordillera de los Andes, no estuvieron exentas de conflictos diplomáticos y aprestos bélicos; y aun cuando hubo acuerdos transitorios, las mismas no se disiparon, sino, cuando hubo una tregua materializada en un distendido encuentro entre las más altas autoridades de Argentina y Chile.

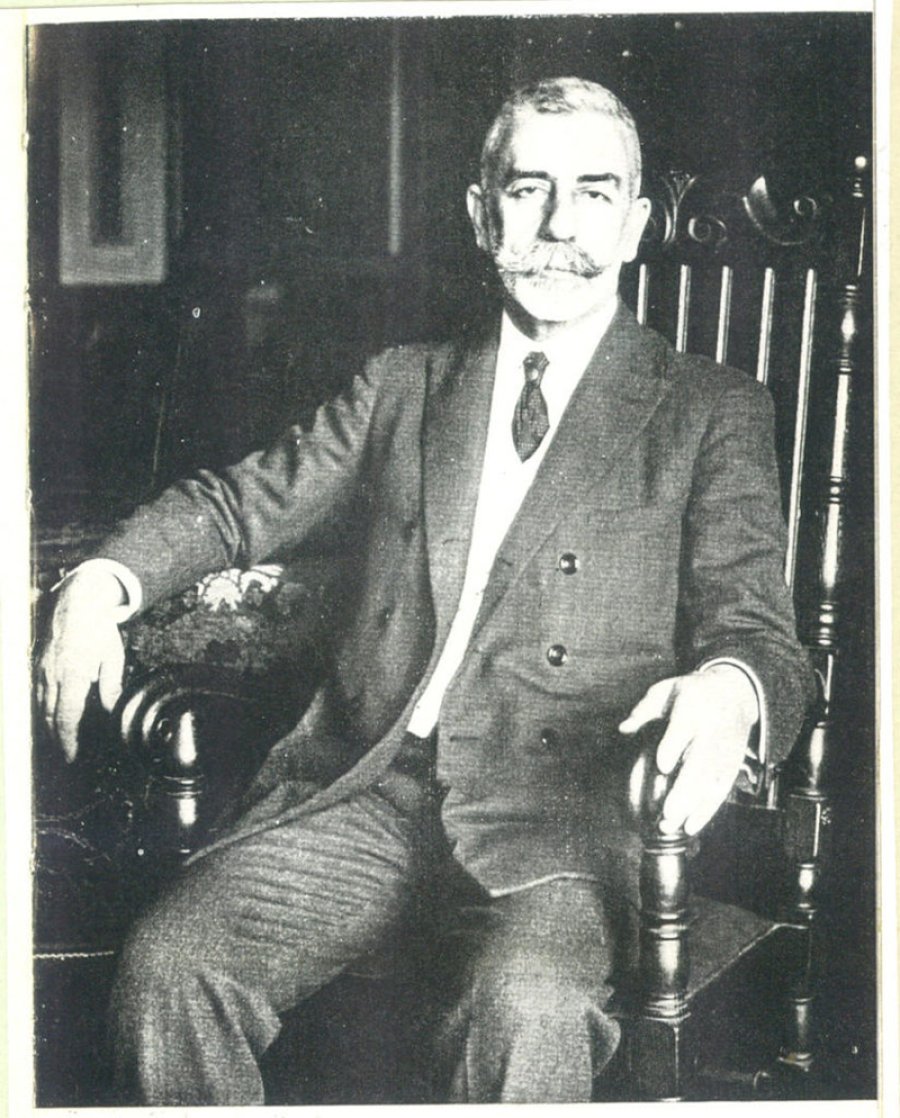

Fue en febrero 1899 cuando, frente a Punta Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes, a bordo del Crucero O' Higgins el General Julio Argentino Roca y el Doctor Federico Errázuriz Echaurren se fundieron en un caluroso abrazo, el que quedó en la historia como el Abrazo del Estrecho. El 28 de mayo de 1902, luego de un intenso intercambio entre ambas Cancillerías, llegó un trabajoso acuerdo sobre límites internacionales conocido como los Pactos de Mayo que contemplaban el sometimiento a un juicio arbitral a todas las controversias, confirmándose como árbitro a la Corona Británica. En un protocolo adicional Argentina y Chile se comprometían a limitar su poder naval y militar. El 20 de noviembre de 1902 el Rey de Inglaterra Eduardo VII, entregó el fallo arbitral, fijando la frontera en las distintas zonas limítrofes controvertidas. Aun cuando quedaron puntos por delimitar, ésta sentencia puso fin a la disputa por la mayoría de los puntos litigiosos. La parte argentina, contó con el gran aporte jurídico del doctor Joaquín V. González a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores.

Refiriéndose a aquellos episodios tan importantes para la diplomacia de la República Argentina, en los que la actuación de nuestro Joaquín fue determinante, el distinguido historiador riojano Roberto Rojo, en su libro El Divino Joaquín, los comenta de la siguiente manera: "Roca nombra embajador a José Antonio Ferry, quien creía que la clave para lograr la paz duradera y un buen arreglo era garantizarle a los chilenos que no se apoyaría a Bolivia y Perú en el conflicto diplomático que aún no podían resolver. Y Joaquín V. González aparece en escena por la muerte de Amancio Alcorta. En pocos meses se avanzó muchísimo. Para González el trabajo fue en distintos planos: por un lado, era asesor inmediato y por otro negociador mediato. En las comunicaciones telegráficas con Chile, había que sopesar cada palabra con su respectiva connotación y consecuencia. En ese sentido nadie más relacionado con las palabras que González, desde la etimología hasta sus significados últimos o primeros….Además debió estudiar al detalle toda la historia del conflicto con Chile, sus remotos orígenes, sus idas y vueltas … Desde el punto de vista del derecho internacional González era una garantía, porque tenía una erudición que apabullaba. Y como se lo recordó Figueroa Alcorta: <<Ud. redactaba, discutía, coordinaba y trasmitía las bases contractuales; luego concurría a las comisiones parlamentarias, o mejor dicho a las Cámaras del Congreso constituidas en Comisión, y allí informaba con un acopio de antecedentes y un caudal de conocimientos, que solo un hombre forjado de la manera como Ud. lo está, en el yunque del trabajo mental, podía haber alcanzado en el tiempo relativamente corto de su cancillerato >>.Estaban en vigilia permanente. Eran habituales las reuniones en la casa de Roca; allí se juntaban el general Mitre, el Vicepresidente de la Nación, Quirno Costa y el propio Presidente de la Nación. González los deslumbraba con sus conocimientos de derecho internacional y con el manejo de todos los detalles y aristas del conflicto. Ese grupo fue el que condujo ese delicado proceso con Chile…".

Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la Nación el 10 de julio de 1989, en medio de la mayor crisis económica argentina hasta ese momento. El presidente Raúl Alfonsín, cuyo mandato finalizaba el 10 de diciembre de 1989, había decido, con buen criterio, anticipar la entrega del gobierno para evitar mayores daños a la resentida economía argentina azotada por un fenomenal proceso hiperinflacionario.

Solo un dato de aquellos tristes días: el índice de crecimiento de los precios al consumidor fue en ese mes de Julio 195,6%. Va de suyo que todo el accionar del gobierno de Menem, desde su inicio, estuvo orientado a resolver la caótica situación económica argentina, la que arrastraba años de deterioro y profundos desajustes estructurales.

En efecto, hubo una serie de intentos de estabilización de las principales variables de la economía con grandes costos políticos, impactando fuertemente en los ingresos de los sectores más vulnerables, hasta que se logró una formula que contenía la "corrección" de fondo: el Plan de Convertibilidad, el que se puso en marcha en marzo de 1991.

El casi inmediato éxito del Plan, léase abatimiento de la inflación, le brindó a Menem el oxigeno necesario para llevar adelante la otra parte de su programa, una audaz apertura de la economía, la que a su vez llevaba implícita una agresiva política exterior para lograr relaciones preferenciales al nivel de las que tuvimos con el Reino Unido en el siglo XIX, con los Estados Unidos, con los países del MERCOSUR, los vecinos Chile y Bolivia, la UNION EUROPEA y los países del sudeste asiático.

Recuérdese el tango que Menem bailó con la Reina Isabel II, los ositos cariñosos de Di Tella, las relaciones carnales o el interminable aplauso cuando Menem, en su visita de Estado, ingresó en el Congreso de los Estados Unidos. Había caído el Muro de Berlín y se imponía la globalización.

De todas las cuestiones internacionales, tal vez a la que Menem le puso más empeño fue a la relación con Chile. El entendimiento con el vecino país estaba basado en los siguientes apartados: a) Facilitar el paso de productos entre ambos países y levantar las restricciones fitosanitarias. b) Proveer de gas a Chile, desde las provincias fronterizas de Mendoza y Neuquén. c) Iniciar la complementación económica prevista en el tratado de 1984. d) Resolver los problemas fronterizos.

Para este último punto se trabajó en la elaboración de un instrumento que le diera marco a la cuestión limítrofe. En efecto, el 02 de agosto de 1991 los presidentes Carlos Saúl Menem y Patricio Aylwin firmaron en Buenos Aires un acuerdo a través del cuál se comprometieron a poner fin a la delimitación de la tercera frontera más larga del mundo.

Dicho instrumento legal buscó resolver sobre veinticuatro puntos, veintidós de ellos, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Mixta de Límites, sometió a arbitraje, a cargo de un jurado latinoamericano a la Laguna del Desierto y dejó en manos de un acuerdo político entre las partes, el sector comprendido entre el Cerro Fitz Roy y el Cerro Daniele para demarcar la frontera en el área de los hielos continentales.

Cabe destacar que, este último tópico, fue ampliamente rechazado por casi todos los sectores políticos y académicos de ambas repúblicas, lo cual condujo a una nueva etapa abandonando la Poligonal y a una nueva decisión mediante la adopción de la línea Ferrari Bono, la que finalmente contó con la correspondiente anuencia legislativa. Fue así que, el 03 de junio de 1999 el Senado argentino y la Cámara de Diputados de Chile, aprobaron en forma simultánea un tratado por el cual se fijaron los criterios para la demarcación de la frontera en el sector de los Hielos Continentales. Este tratado había sido suscripto por los presidentes Eduardo Frei de Chile y Carlos Menem por la Argentina el 16 de diciembre de 1998, el que pusiera fin al largo proceso iniciado en agosto de 1991. Asimismo, los presidentes Menem y Frei, el 16 de febrero de 1999, se dieron el gusto de reeditar también con un fraterno abrazo el Abrazo de Estrecho a 100 años de aquel histórico hito para las relaciones argentino-chilenas, que desembocara en los Pactos de Mayo a los que tanto había contribuido la erudición del Doctor Joaquín V. González. Esta vez el encuentro entre Menem y Frei fue a bordo del buque insignia Blanco Encalada, en Punta Arenas. Además del abrazo y la ratificación del tratado, como nota de color, ambos presidentes inaguraron un monumento en memoria del Cardenal Antonio Samoré.

"Para González el trabajo fue en distintos planos: por un lado, era asesor inmediato y por otro negociador mediato. En las comunicaciones telegráficas con Chile, había que sopesar cada palabra con su respectiva connotación y consecuencia".

POLÍTICA EXTERIOR

Pero volviendo al presente, concretamente al entredicho derivado de las medidas adoptadas por ambos gobiernos en agosto de este año, es probable que a nuestro país le asista la razón frente a lo que se podría considerar un exceso por parte de Chile a lo que nuestros vecinos llaman "un proceso de continuidad de su política exterior" y que estaría transgrediendo el tratado de Paz y Amistad de 1984, lo cual no significa elevar la confrontación, sino, dar los prudentes y necesarios pasos que aconsejan los cánones de la diplomacia.

Lamentablemente las relaciones exteriores como política de Estado, no han sido el fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Colocó un hombre improvisado al frente de la Cancillería como Felipe Solá y a su vez se puso el mismo al frente, con un amateurismo digno de mejor causa. De entrada, prácticamente dinamitó al MERCOSUR anunciando una cerrada oposición al acuerdo de intercambio comercial entre la organización de cooperación sudamericana y la UNION EUROPEA que trabajosamente habían alcanzado, luego de veinte años, los especialistas de ambas costas del Océano Atlántico, lo que significaba la apertura de un mercado de quinientos millones de habitantes para los productos de los países integrantes del MERCOSUR.

Asimismo, las heridas se fueron profundizando con nuestros vecinos, como consecuencia de una llamativa agresividad de Fernández, especialmente contra los Presidentes Bolsonaro de Brasil y Lacalle Pou de Uruguay. Previamente, en julio de 2019, unos días antes de la PASO ya candidato a presidente Alberto Fernández se fue a visitar a Lula Da Silva a la cárcel de Curitiba, con lo cuál se ganó la inquina de Bolsonaro, la que dura hasta el día de hoy. Algo similar pasó con Lacalle Pou. Fernández se fue a Montevideo, siendo ya presidente electo, a apoyar al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, diez días antes de la segunda vuelta en las elecciones uruguayas; una clara intromisión en los asuntos internos de otro país, en pleno proceso electoral.

No obstante ello, Lacalle Pou, siendo presidente electo, asistió a la asunción de Fernández en diciembre de 2019. ¿Como respondió Alberto? No concurrió a la asunción de Lacalle Pou en marzo del 2020. ¿El motivo? Tenía que ir ver al club de sus amores: Argentinos Juniors, el Bicho Colorado de la Paternal. En los primeros meses del año 2020, con el inicio de la pandemia, el Presidente Fernández alentado por los supuestos buenos guarismos de nuestro país, hizo comparaciones con los datos de otros países, sin advertir la etapa en la que ellos se encontraban, el número de habitantes, la ubicación geográfica, las medidas que se tomaron a modo de cuarenta o el cierre de fronteras, lo que le valió la réplica, cuando no la reprimenda de países como Suecia y Chile o la Comunidad Autónoma de Cataluña; en estas lides contó con el inestimable aporte de su Ministro de Salud Gines González García y del locuaz gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Inexplicablemente Fernández se constituyó, de la mano del eterno candidato de izquierda en Chile MEO (Marco Enríquez Ominami), en un gran animador del Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, club de ex presidentes y ex candidatos a presidentes en América Latina, de corte "progresista".

Con ese alineamiento el gobierno argentino se ha negado a acompañar las resoluciones de la OEA y la ONU en las que se condena las violaciones a los DDHH en Cuba, Nicaragua y Venezuela; en este último caso la resolución de la ONU provenía del famoso informe Bachelet. En cambio, Fernández condenó, con notable velocidad, la represión en Colombia y Chile cuando muchos ciudadanos salieron a protestar disconformes con medidas gubernamentales. En ambos casos le pidieron al presidente argentino que se abstuviera de opinar sobre cuestiones domésticas de otros países. Alberto se apresuró a felicitar a Biden antes de que estuviera el escrutinio definitivo y fuera proclamado presidente en las elecciones en EEUU, como así también a Castillo en Perú. Antes de que se vote en segunda vuelta en Ecuador lo dio por ganador al candidato de Correa, elecciones que finalmente ganó el banquero Lasso, en una fenomenal remontada.

Por fin, esta sucesión de pasos en falso presidenciales, impidió que los candidatos de Argentina accedieran a las presidencias del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y de la Corporación Andina de Fomento, dos importantes organizaciones multilaterales de crédito para los países de América Latina. Los recientes cambios de gabinete, derivados de los magros resultados obtenidos por la coalición gobernante en las PASO del 12 de setiembre último, llevaron a la Cancillería a Santiago Cafiero en reemplazo de Felipe Sola. La mayoría de los analistas coinciden en que Fernández ha perdido una gran oportunidad de profesionalizar la cartera de Relaciones Exteriores, al poner a otro amateur al frente de la misma.

De todas las cuestiones internacionales, tal vez a la que Menem le puso más empeño fue a la relación con Chile.

LA RIOJA EXISTE

La provincia de La Rioja, durante el siglo XX y lo que va del XXI ha quedado retrasada en su desarrollo con respecto a otras provincias argentinas con similar potencial económico, salvo algunos intervalos en los que se produjo cierto auge en algún sector de la economía como la primera década del siglo XX con la minería, la década de los 70 con el plan del gobernador Iribarren vinculado a la agricultura y la ganadería y la década de los 80 con la ley de desarrollo 22.021 orientado a la industria y a la agricultura, esta última por efecto de los diferimientos impositivos.

Lamentablemente la provincia no supo aprovechar a fondo la promoción industrial de la citada ley como si lo hizo la provincia de San Luis, como tampoco se decidió a utilizar las leyes de fomento a la minería de 1992/1993 como lo hicieron las vecinas provincias de San Juan y Catamarca con importantes logros en ese sector. Pero todavía hay una oportunidad. Esto es conformar una provincia exportadora a través de una gran vinculación con Chile, con la Región de Atacama, generando todo tipo de lazos, sociales, comerciales, deportivos, turísticos e incluso de cooperación industrial-minera y agrícola-ganadera.

La cuestión exportadora significa el aprovechamiento de los puertos chilenos para las exportaciones de productos agrícolas riojanos, incluso en fresco a contraestación, a los países de América del Norte en el litoral del Océano Pacífico y el sudeste asiático. El presidente Fernández se ha declarado riojano por adopción. Dice amar nuestra tierra ya que, en su infancia, en épocas de vacaciones, visitaba Chilecito de la mano de su padre adoptivo, oriundo de allí. Hasta imita nuestro esdrújulo acento, aunque hay que reconocer que todavía le falta práctica, lo hace con gran empeño. Entonces, Fernández puede hacer un gran servicio a La Rioja. Primero, poner paños fríos en este entuerto con Chile y alcanzar una relación distendida, como en la época de Menem. Segundo, poner un embajador en Chile que se preocupe para que los chilenos construyan el paso desde el límite, en la Cordillera, hasta la ciudad de Copiapó para ir de allí al puerto de Calderas y otros puertos cercanos como Coquimbo, como se ha dicho. Tercero, colaborar para que la obra del camino a Chile por el Paso de Pircas Negras llegue en breve a su finalización, como también reflotar la ley de construcción del Canal Federal, verdadera solución del problema del agua de todos los Departamentos de los Llanos y la zona sur del Departamento Capital y la construcción de un gran Aeropuerto Internacional en las cercanías de Chilecito, corazón de la ruta 40, emblema turístico de la Argentina.

Estas dos últimas obras se constituirían en verdaderas palancas del desarrollo agrícola-ganadero y turístico de la provincia de La Rioja. Las obras citadas requerirán, seguramente, mucho menos fondos presupuestarios del orden nacional que los provistos a la provincia de Santiago del Estero, en cabeza del eterno gobernador Zamora, para la construcción en las Termas de Río Hondo, de un gran Aeropuerto internacional y un Autodromo en el que bien se podría organizar una fecha del calendario de la Formula Uno Internacional y la más reciente, el estadio de futbol en la capital santiagueña, hoy el más moderno de la República Argentina.

Queda para la comunidad riojana y su gobierno provincial, profundizar a través de ATACALAR, Macro Región creada en 1996, la integración de nuestra provincia y la vecina Catamarca con la Tercera Región chilena de Atacama. Pero todo el esfuerzo sería en vano si el gobierno de La Rioja no pone en marcha un ambicioso plan de desarrollo de la industria minera riojana; la explotación del enorme potencial minero de la provincia será uno de los caminos para generar un proceso de crecimiento económico genuino, que dé origen a un círculo virtuoso de riqueza que genere a su vez, puestos de trabajo de calidad y bienestar para nuestra gente.

El derrotero marcado por el Coronel Nicolás Dávila, el más importante riojano de la Emancipación Americana, que encabezara la Expedición Auxiliar junto al Coronel Zelada, la Sexta Columna del glorioso Ejercito de los Andes comandado por el General de San Martín y que tomara la ciudad de Copiapó el 17 de febrero de 1817, el mismo día de la gran victoria sanmartiniana sobre las fuerzas realistas en la Batalla de Chacabuco, junto a la enorme contribución de los ilustres riojanos Joaquín V. González y Carlos Saúl Menem para lograr una paz duradera con la hermana República de Chile, pueden ser los antecedentes que el Presidente Fernández necesite para tomar las decisiones que demande el cumplimiento de esa especie de sueño, que antes se ha esbozado con renovada esperanza.

El epígrafe de la nota de elevación del Plan de Acción Inmediata del gobernador Iribarren al presidente Onganía, en enero de 1967, decía: La Rioja existe y le asiste el derecho de no ser ignorada.

*Magíster en Historia Económica-UBA

Comentarios