Por Sara Gonzalez

El agua fue siempre un tema sensible en La Rioja, no solo por su carácter estructural en territorios áridos, sino porque la discusión sobre su uso y acceso atraviesa a la sociedad entera: consumo doméstico, agricultores, industria, minería y planificación estatal.

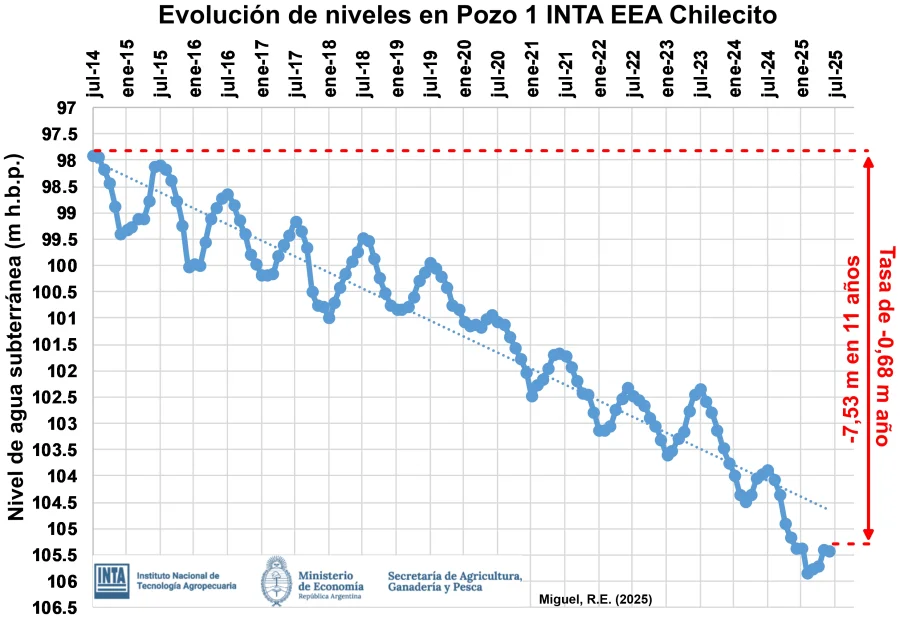

En diálogo con NUEVA RIOJA, el Lic. Esteban Miguel —Licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental, con maestría en Ingeniería Ambiental y Doctorado en Ciencias Exactas, integrante del INTA desde 2014 en recursos hídricos— plantea que el problema dejó de ser potencial: “Estamos, como también el Gobierno provincial alerta, en una emergencia hídrica que se agrava año a año en un contexto de cambio climático”.

Para dimensionar el punto de quiebre, el Lic. Miguel retrocede unas décadas: “Hasta la década del 60/70, todo el valle de Antinaco-Los Colorados se abastecía de ríos: el Miranda, el Amarillo. En esos años comenzaron trabajos de relevamiento —a lomo de burro— del geól. Sosic y entre 1973 y 1975 se efectuaron estudios (INA-CRAS) que advirtieron los importantes reservorios de agua subterránea, que más adelante permitieron el desarrollo agrícola”. Ese reservorio se formó “durante miles de años, por lluvias y percolaciones que recargaron y saturaron los materiales del subsuelo”.

El conflicto aparece cuando el balance se invierte, y esto ya era advertido en los primeros informes de los años 70 y se agravó con el tiempo. Los productores tuvieron que profundizar pozos porque sus bombas ya no sacaban lo necesario. Lo que ingresaba al sistema no equilibraba lo que salía. “Se extrajo más de lo que debía y eso, tarde o temprano, produjo lo que estamos atravesando”.

Estudios del INA-CRAS y relevamientos del INTA confirmaron la tendencia: las reservas descienden y se produce esta crisis hídrica.

¿Cuánta agua queda?

El Licenciado precisa que “hay un volumen importante de agua subterránea almacenado en el valle Antinaco-Los Colorados. Se estima que hasta los 400 metros de profundidad hay reservas de buena calidad química”, pero advierte dos consecuencias: primero, los pozos viejos quedaron o quedarán obsoletos; segundo, acceder al agua cuesta cada vez más porque exige pozos más profundos y mayor consumo energético. Aquí aparece una variable nueva: los paneles solares como alternativa para la extracción, “pero eso no resuelve la raíz del problema, que es el uso racional”.

Miguel destaca que “hay productores que muestran sensibilidad instalando paneles y mejorando la aplicación del riego”, pero afirma que en numerosos casos existe un uso indiscriminado. También advierte una brecha económica entre quienes pueden acceder a ese equipamiento y quienes quedan fuera del sistema.

En el cuidado del agua —sostiene— no solo es responsabilidad de las fincas: el uso doméstico también incide en la conservación del recurso. Y baja un dato que expone la escala: “Hemos observado hogares con mangueras 24 horas regando. Si pusiéramos un medidor, allí donde deberían consumirse 1.000 litros diarios, el dispendio llega a 24.000. Ese patrón se repite en muchos hogares”.

El punto crítico: Chilecito y otros valles

Según explica, el punto más crítico está en el Valle de Chilecito, donde se ubican la mayoría de los pozos que abastecen a la ciudad. También llegan aguas de Santa Florentina mediante galerías filtrantes, pero los niveles bajan y —a diferencia del valle central— no es posible hacer pozos tan profundos. “Si se agota esa fuente, el problema para la ciudad será mayor”.

La alerta se ha extendido a toda La Rioja: algo similar ocurre en Capital, Aimogasta, Chamical, Chepes y otras localidades.

Conciencia sí, pero con regulación

Miguel sostiene que la conciencia ciudadana no alcanza por sí sola: “La conciencia es fundamental, pero debe ir acompañada de regulación”. Cita ejemplos como La Pampa, donde existe un umbral con tarifa plana y un costo exponencial por sobreconsumo: “No se priva a nadie del derecho humano al agua, pero el despilfarro tiene que tener un impacto económico muy elevado para que nadie lo haga”.

Entre las herramientas que considera necesarias, menciona la eficiencia de riego —agua justa y necesaria—, la inyección de agua a acuíferos en escenarios controlados, la medición obligatoria y la sectorización de redes para intervenir por áreas, y subraya que “medir el agua como medimos la luz es lógico. No podemos vivir sin agua”.

Hacia el final, Miguel deja una síntesis que no es alarmista sino directiva: “No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Necesitamos espacios de discusión reales y trabajo multiactoral y multisectorial. Todas las acciones que permitan monitorear y mejorar el uso del recurso hídrico están bien, pero hay que reaccionar ahora”.

Sara González

Comentarios